坡南往事:回春堂历史追述

陈永琢 图/文

我们坡南陈氏回春堂的历史,可以追溯到清代道光年间(1821-1850)乃至更早的时候。据家族长辈口述,道光年间,由于高祖父的父亲去世较早,高祖父的母亲只得带着年幼的儿子,在坡南摆地摊售卖中草药维持生计。道光十九年(1839)虎门销烟后,社会环境渐生变化,高祖父的母亲的地摊也慢慢变成了中草药店。同治年间(1862-1874),高祖父陈洪坤成家立业,接管药店,将其正式命名为回春堂。高祖父佚名,洪坤为其表字,号录泉。他育有三子,分别取名陈镇东、陈镇南、陈镇西。老大陈镇东号福卿,是我的曾祖父。曾祖父又育有三子一女,分别是我的大伯公陈抚绥、姑婆陈阿花、祖父陈抚康(又名陈乐民)、小叔公陈抚樑。在几代人的不断努力下,回春堂事业得以延续和壮大。

始迁祖来自福建漳州

小时候,经常听祖父讲述家族往事。从祖父口中得知,高祖父的上辈来自福建漳州的下山虎。从迁平始祖到高祖父,也不知经过了几代人。而从高祖父到我的孙子,家族又传承了七代。家族的血脉,有如一条奔腾不息的河流,从遥远的过去流淌至今,承载着无数先辈的希望与梦想。

我和弟弟陈永远(现从医)曾先后前往温州市龙湾区上京村、平阳县顺溪镇沙垟村,查阅陈氏宗祠族谱。在温州陈氏总谱中,龙湾上京、顺溪沙垟的陈姓也是从漳州下山虎迁来的。但翻遍宗谱,依然寻不到“洪”字、“镇”字的影子,让人不知该如何查起。当地族人也表示无法查找。据长辈讲述,我的高祖父是遗腹子。当时社会动荡,人们无暇顾及家谱之事,因此,家谱这条线索就此断档,也未留下任何可供查找的线索。曾祖父和祖父也曾为家族源头和家谱的事四处寻找。他们不辞辛劳,走访了许多地方,询问了无数人,都无功而返。我们的陈家祠堂难以找到,认族归宗的希望十分渺茫。

经过深入分析,我们推测,高祖父的字行未见于平阳各支《陈家族谱》,是因为他的父亲早逝,高祖父作为遗腹子,并不知晓自己的族谱。在那种艰难的情况下,高祖父的名字很可能是他的母亲所取,并未顺着族谱延续,因而导致家谱线索中断。这一段家族历史的缺失,成了我们心中永远的遗憾。

在家谱线索中断的情况下,曾祖父凭借自己的智慧和对家族的责任感,自己定下了我们家族的七代字行——抚、清、永、定、瑞、平、太,以供子孙取名使用。

回春堂承载着家族荣耀

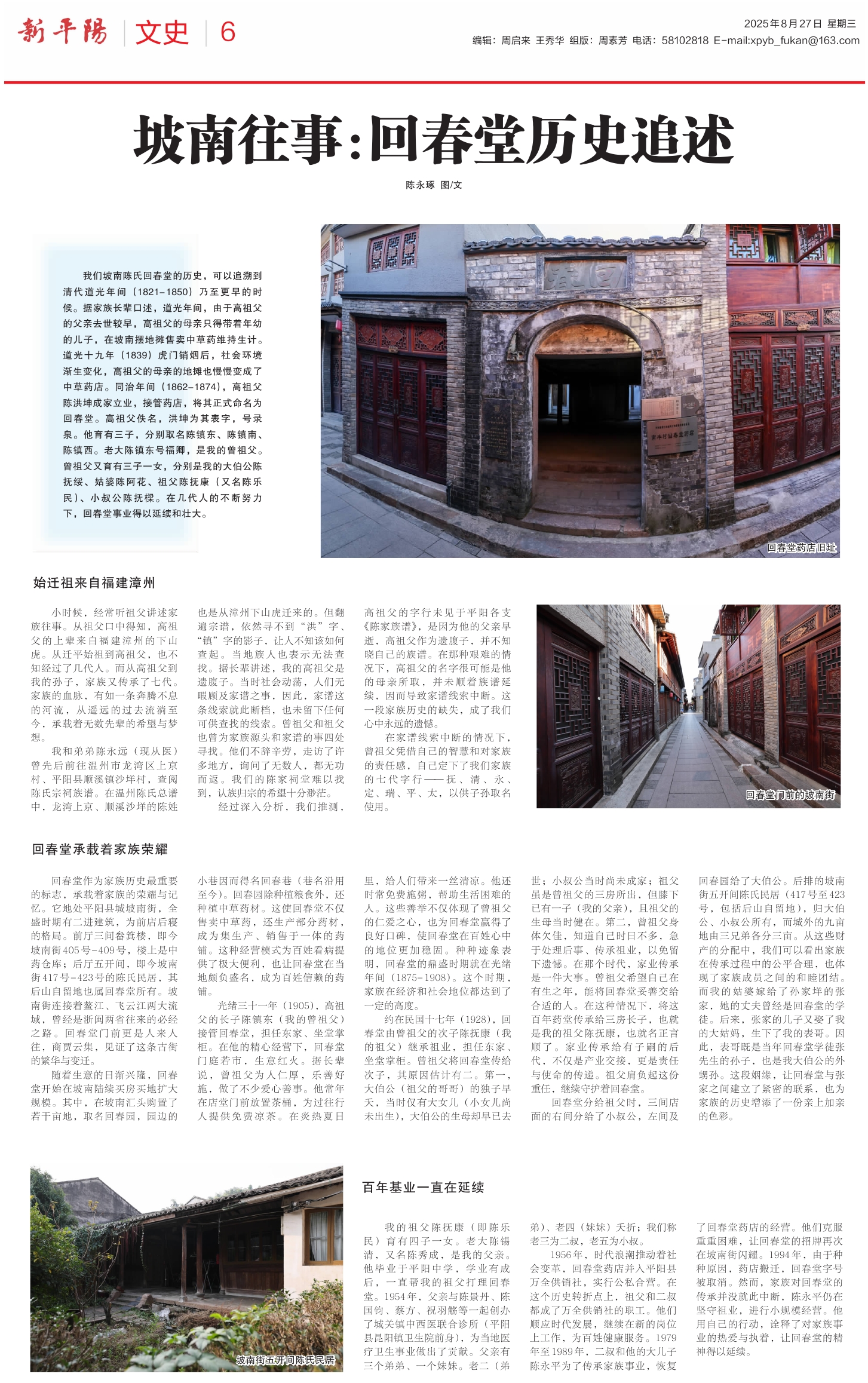

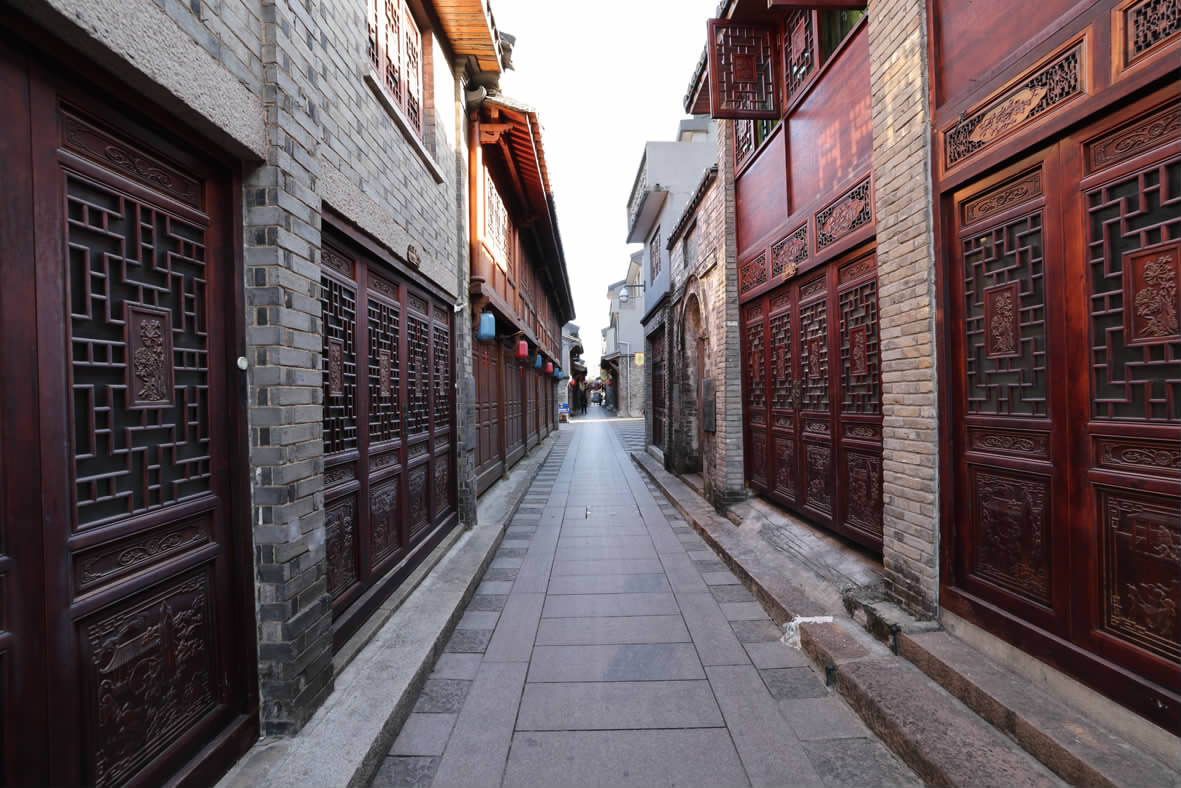

回春堂作为家族历史最重要的标志,承载着家族的荣耀与记忆。它地处平阳县城坡南街,全盛时期有二进建筑,为前店后寝的格局。前厅三间畚箕楼,即今坡南街405号-409号,楼上是中药仓库;后厅五开间,即今坡南街417号-423号的陈氏民居,其后山自留地也属回春堂所有。坡南街连接着鳌江、飞云江两大流域,曾经是浙闽两省往来的必经之路。回春堂门前更是人来人往,商贾云集,见证了这条古街的繁华与变迁。

随着生意的日渐兴隆,回春堂开始在坡南陆续买房买地扩大规模。其中,在坡南汇头购置了若干亩地,取名回春园,园边的小巷因而得名回春巷(巷名沿用至今)。回春园除种植粮食外,还种植中草药材。这使回春堂不仅售卖中草药,还生产部分药材,成为集生产、销售于一体的药铺。这种经营模式为百姓看病提供了极大便利,也让回春堂在当地颇负盛名,成为百姓信赖的药铺。

光绪三十一年(1905),高祖父的长子陈镇东(我的曾祖父)接管回春堂,担任东家、坐堂掌柜。在他的精心经营下,回春堂门庭若市,生意红火。据长辈说,曾祖父为人仁厚,乐善好施,做了不少爱心善事。他常年在店堂门前放置茶桶,为过往行人提供免费凉茶。在炎热夏日里,给人们带来一丝清凉。他还时常免费施粥,帮助生活困难的人。这些善举不仅体现了曾祖父的仁爱之心,也为回春堂赢得了良好口碑,使回春堂在百姓心中的地位更加稳固。种种迹象表明,回春堂的鼎盛时期就在光绪年间(1875-1908)。这个时期,家族在经济和社会地位都达到了一定的高度。

约在民国十七年(1928),回春堂由曾祖父的次子陈抚康(我的祖父)继承祖业,担任东家、坐堂掌柜。曾祖父将回春堂传给次子,其原因估计有二。第一,大伯公(祖父的哥哥)的独子早夭,当时仅有大女儿(小女儿尚未出生),大伯公的生母却早已去世;小叔公当时尚未成家;祖父虽是曾祖父的三房所出,但膝下已有一子(我的父亲),且祖父的生母当时健在。第二,曾祖父身体欠佳,知道自己时日不多,急于处理后事、传承祖业,以免留下遗憾。在那个时代,家业传承是一件大事。曾祖父希望自己在有生之年,能将回春堂妥善交给合适的人。在这种情况下,将这百年药堂传承给三房长子,也就是我的祖父陈抚康,也就名正言顺了。家业传承给有子嗣的后代,不仅是产业交接,更是责任与使命的传递。祖父肩负起这份重任,继续守护着回春堂。

回春堂分给祖父时,三间店面的右间分给了小叔公,左间及回春园给了大伯公。后排的坡南街五开间陈氏民居(417号至423号,包括后山自留地),归大伯公、小叔公所有,而城外的九亩地由三兄弟各分三亩。从这些财产的分配中,我们可以看出家族在传承过程中的公平合理,也体现了家族成员之间的和睦团结。而我的姑婆嫁给了孙家垟的张家,她的丈夫曾经是回春堂的学徒。后来,张家的儿子又娶了我的大姑妈,生下了我的表哥。因此,表哥既是当年回春堂学徒张先生的孙子,也是我大伯公的外甥孙。这段姻缘,让回春堂与张家之间建立了紧密的联系,也为家族的历史增添了一份亲上加亲的色彩。

百年基业一直在延续

我的祖父陈抚康(即陈乐民)育有四子一女。老大陈锡清,又名陈秀成,是我的父亲。他毕业于平阳中学,学业有成后,一直帮我的祖父打理回春堂。1954年,父亲与陈景丹、陈国钧、蔡方、祝羽觞等一起创办了城关镇中西医联合诊所(平阳县昆阳镇卫生院前身),为当地医疗卫生事业做出了贡献。父亲有三个弟弟、一个妹妹。老二(弟弟)、老四(妹妹)夭折;我们称老三为二叔,老五为小叔。

1956年,时代浪潮推动着社会变革,回春堂药店并入平阳县万全供销社,实行公私合营。在这个历史转折点上,祖父和二叔都成了万全供销社的职工。他们顺应时代发展,继续在新的岗位上工作,为百姓健康服务。1979年至1989年,二叔和他的大儿子陈永平为了传承家族事业,恢复了回春堂药店的经营。他们克服重重困难,让回春堂的招牌再次在坡南街闪耀。1994年,由于种种原因,药店搬迁,回春堂字号被取消。然而,家族对回春堂的传承并没就此中断,陈永平仍在坚守祖业,进行小规模经营。他用自己的行动,诠释了对家族事业的热爱与执着,让回春堂的精神得以延续。

回春堂药店旧址

回春堂门前的坡南街

坡南街五开间陈氏民居