《潇湘水云》如何成为传世名曲?

平 宣

《潇湘水云》作为“中国十大古琴曲”之一,奠定了郭楚望在中国古琴发展历史的地位,被历代琴家公认为典范。那么,这首传世名曲的创作背景是什么?表达了什么样的思想内核?传承近800年,其琴谱又发生了怎样的演变?

曲意源自“潇湘”意象

北宋之前,“潇湘”都是被用来指代湘江以及湘江流域的湖南地区。郭楚望在创作《潇湘水云》时,是否真的去过“潇湘”?

《潇湘水云》最早收录于《神奇秘谱》(1425)琴谱集,其解题云:“臞仙曰:是曲也,楚望先生郭沔所制。先生永嘉人。每欲望九嶷,为潇湘之云所蔽,以寓惓惓之意也。然水云之为曲,有悠扬自得之趣,水光云影之兴,更有满头风雨,一蓑江表,扁舟五湖之志。”

《神奇秘谱》的解题,是以后多种琴谱解题的祖本,成为后代琴人释读此曲曲意的首选材料。不过要完全理解琴曲的曲意,自然离不开对创作背景的考察。关于《潇湘水云》的创作背景,最有影响的观点是“元兵南下说”和“韩侂胄被杀说”。

“元兵南下说”是由音乐史家杨荫浏在其《中国古代音乐史稿》一书中提出:“南宋后期,元兵南下,文人相率南迁。郭沔定居湖南南部的衡山附近。在潇水和湘水合流的地方,他从船中远望九嶷山,云水奔腾的景象,激起他热爱祖国山河,感慨时势飘零,向往隐遁生活的复杂心情,因之作成此曲。”

“韩侂胄被杀说”是由音乐史家、古琴家吴钊在其与他人合著的《中国音乐史略》一书中提出:“韩侂胄被杀之后,郭沔的主人张岩被牵连罢官。他隐居于湖南衡山附近潇湘两水交汇的小山村,遥望远处被云水遮盖的九嶷山,激起无限的感慨……九嶷山是传说中贤王舜的葬地,所以在人们的心目中,自然成为贤明的化身。郭沔正是借九嶷山为‘云水遮蔽’的形象,寄托他对现实的黑暗与贤者不逢时的义愤。”

两个观点除了历史背景之外,其故事结构大致相同,都认为《潇湘水云》成于乱世,郭楚望为了避世隐居于潇湘两水交汇的小山村。但有学者考证,这两种观点都存在漏洞。首先,元兵南下的时间要晚于郭楚望的卒年。其次,张岩被罢官后,郭楚望仍活跃于琴坛,且对浙江一带的琴人毛敏仲、杨思农、徐天民等都有非常大的影响。古时交通不便,琴曲的传播主要靠琴人间的口传心授,如果郭楚望远离江浙而隐居于湖南衡山附近,这种舍近求远的师承关系实在很难解释。

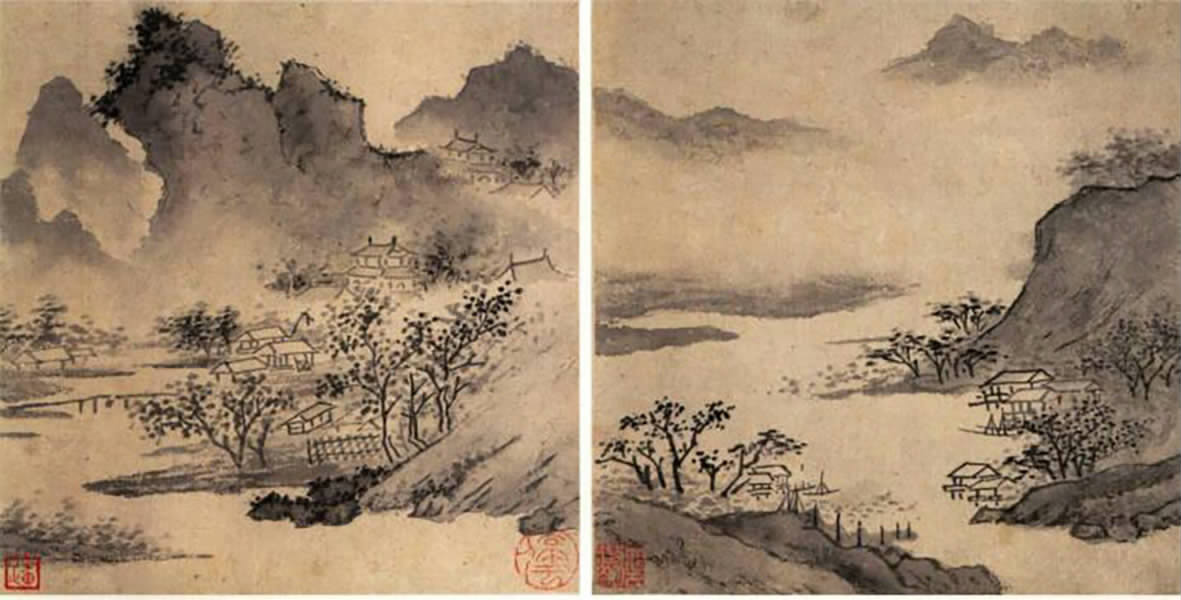

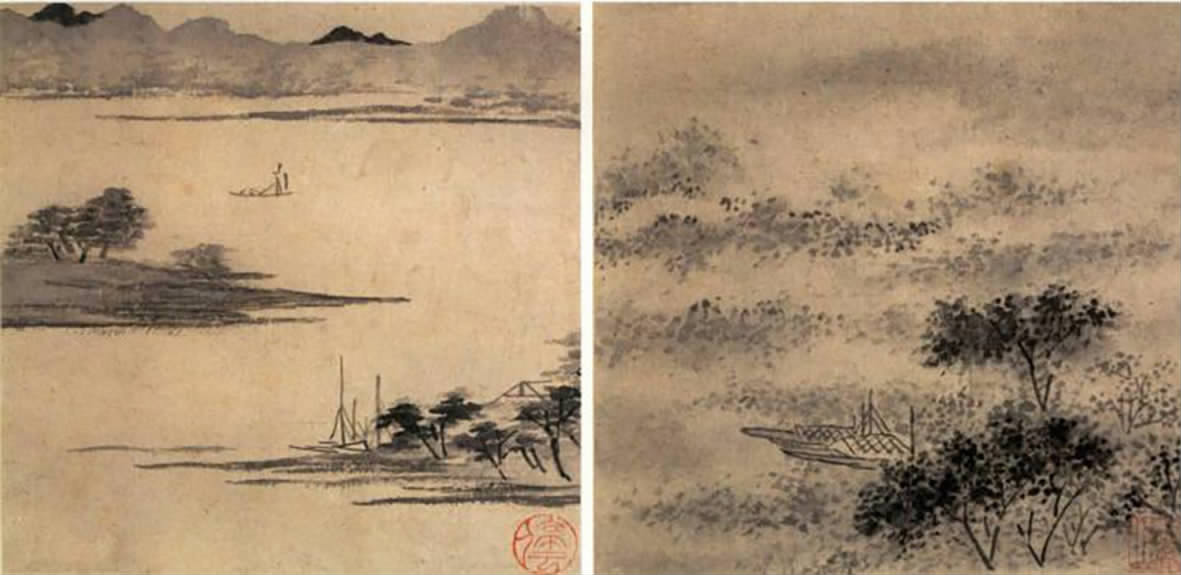

于是,有人就认为“潇湘”不仅仅是地理概念,应该是一种文化意象。早在春秋战国时期,“潇湘”就成为一种被广泛使用于文学、绘画的意象。《潇湘水云》的曲意来源应该是文学与绘画中的“潇湘”意象浸染入音乐领域后的表现形式。

以琴思归 以曲解忧

郭楚望琴曲风格的形成受到韩侂胄、张岩所收藏的各类琴谱的影响,尤其是韩侂胄家藏的《嵇氏四弄》和张岩收藏的《蔡氏五弄》。元代袁桷的《琴述·赠黄依然》中,提到郭沔“复别为调曲,然大抵皆蔡氏声为之者”。蔡邕的《蔡氏五弄》是“特假物以名之耳”,这种借景抒情的手法也被郭楚望所借鉴。

“潇湘”作为文化意象,被台湾学者衣若芬归纳为“恨别思归”与“和美自得”两种意境。生活在南宋末年的琴师郭楚望,面对风雨飘摇的国情,想起自己离开家乡平阳多年,在外瓢泼闯荡,心中不免有恨,以琴曲《潇湘水云》表现对家国之恨、对家乡之思,便是很自然的事情。而作为一个社会地位不高的普通士人,对于国家大事自是无能为力,能做的也只是隐居乡野,寄情山水,暂时忘却尘世烦恼,从而表现出闲适情怀来。聆听《潇湘水云》,我们也不难从中品味出“恨别思归”与“和美自得”两种相互交融的情境来。

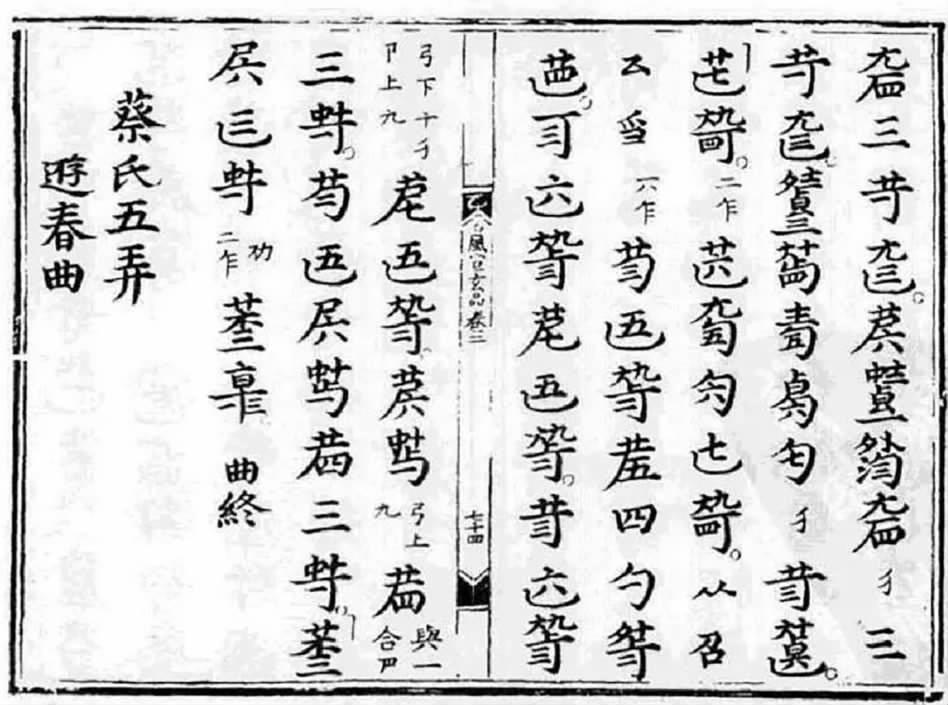

袁桷在《述郭沔〈步月〉〈秋雨〉琴调二首》中,对郭楚望的《步月》《秋雨》(琴谱已失传)二曲进行了较为细致的描述:

步 月

明月当清空,流光满西墀。

振衣独徐行,耿耿长相随。

我心如明月,万古无成亏。

偶逐区中名,遂为尘所欺。

抱影长夜吟,别鹤同离思。

行矣归故山,探玄结幽期。

幽期永勿谖,长啸弹朱丝。

秋 雨

欹枕绝幽梦,卧听秋雨鸣。

寒叶不自持,槭槭金石声。

清商肃万物,此声何不平?

寤叹生遐心,夙昔羞近名。

千金陇头客,荏苒朱颜惊。

此夕秋思深,断续难为情。

载歌招隐词,临风写馀清。

袁桷以诗境展现琴境,描绘了郭楚望归隐、思乡、伤逝等心境,与“恨别思归”的意境相吻合,也是对《潇湘水云》所表达情感的一种补充。而俞德邻《佩韦斋辑闻》所记载的那段轶事也证实了,郭楚望晚年曾回到过温州,而怀着“思归”之情的他,晚年隐居家乡平阳享受“和美自得”,也不无可能性。

琴谱在传承中不断发扬演变

古代的琴谱只在琴弦定位的基础上记录弹奏的手法而不记旋律,也没有节奏,后人还不能完全做到按谱寻声,只能凭借个人对乐曲感情的理解来演奏,故同一琴曲可能会有多种版本,各人的演奏也可能各不相同。《潇湘水云》问世以后,在传承发展中也不断演变。

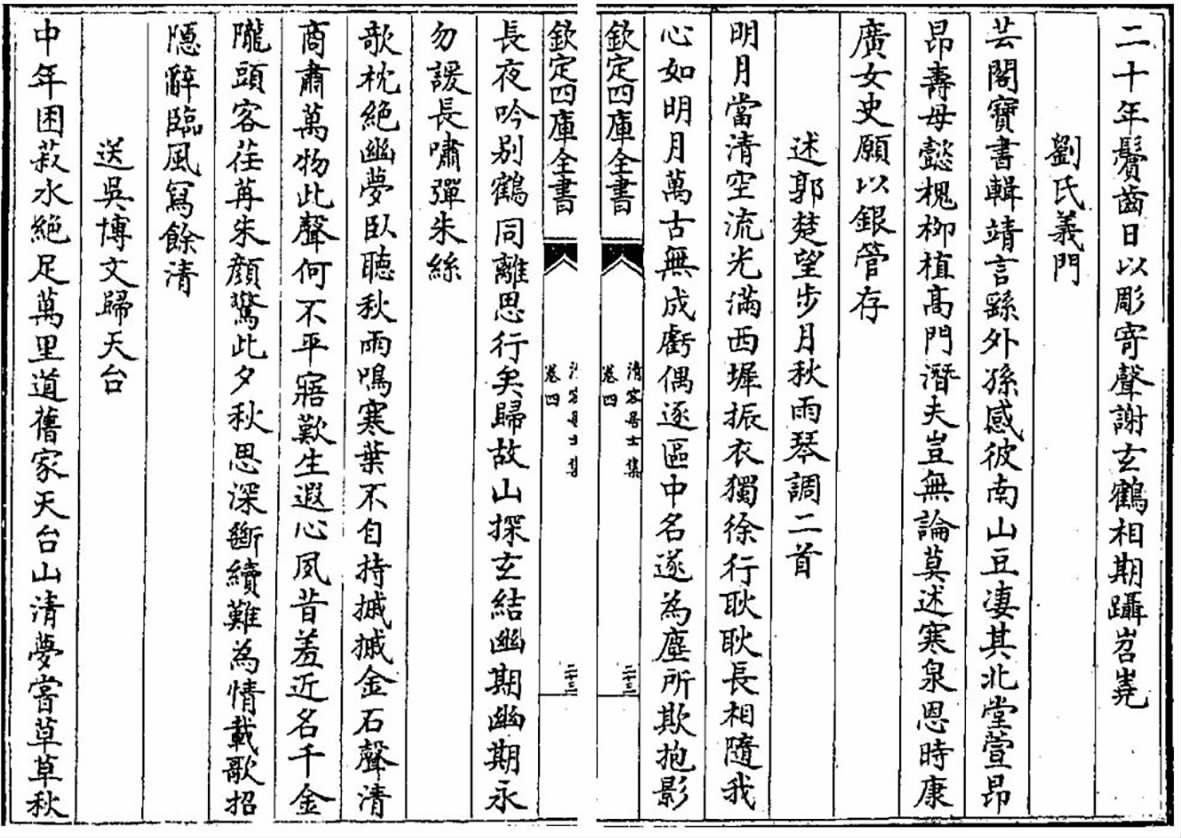

收录于《神奇秘谱》的《潇湘水云》曲谱共分十段,每段有标题,旨在诠释本段所表达的感情和意境,分别为:洞庭烟雨、江汉舒晴、天光云影、水接天隅、浪卷云飞、风起云涌、水天一碧、寒江月冷、万里澄波、影涵万象。

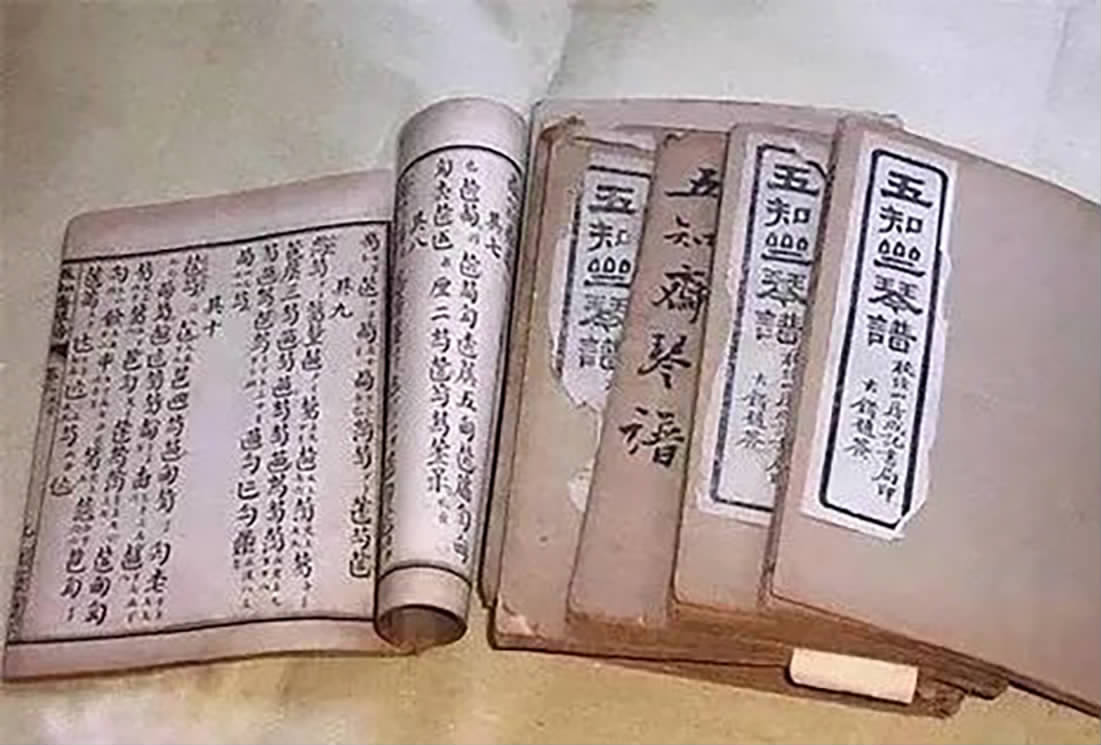

《神奇秘谱》之后,《潇湘水云》被《浙音释字琴谱》《梧冈琴谱》《太音传习》《玉梧琴谱》《琴苑心传》等十余种琴谱收录,属蕤宾调(古琴的一种调式)。

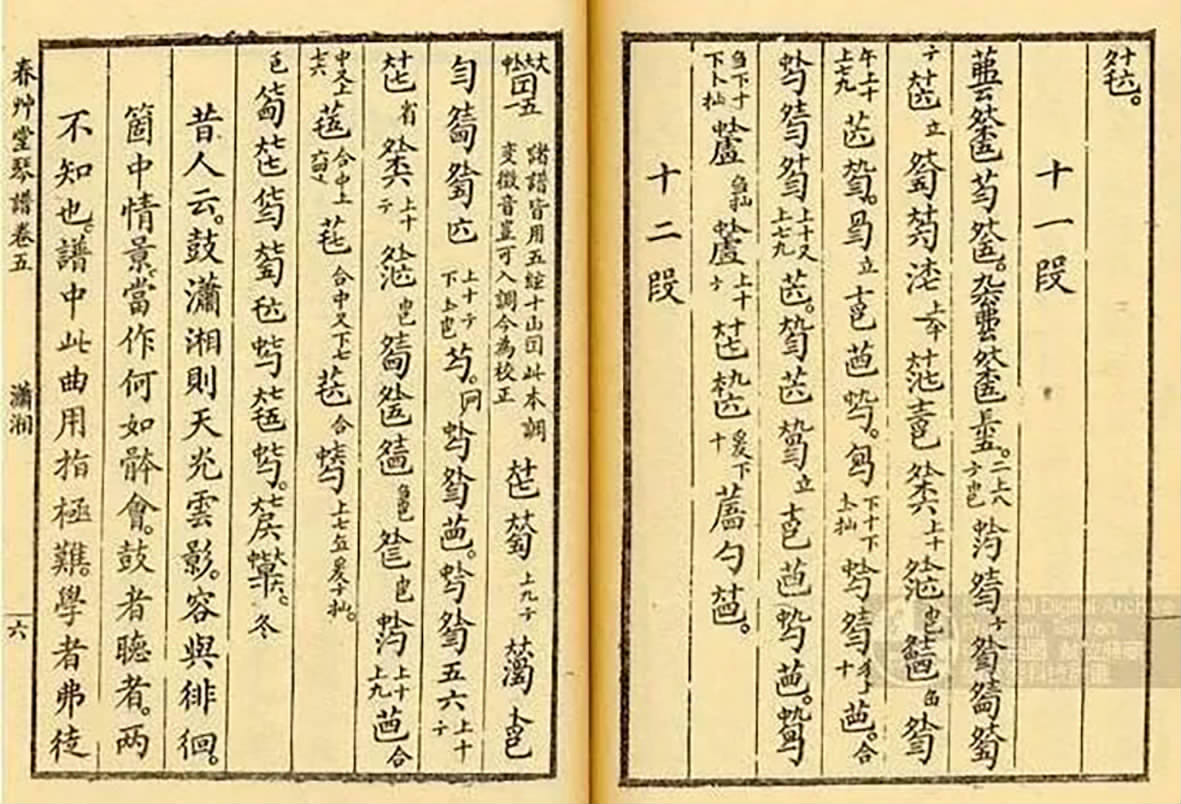

清代开始,《潇湘水云》的曲谱段落开始发生变化。清康熙刊本《琴谱析微》所收的《潇湘水云》已发展到13段;至雍正刻本《五知斋琴谱》则增加到18段外加一尾声。琴谱对《潇湘水云》的文字解读也融入了新的内容,如《大还阁琴谱》后记云:“其曲之妙,古音委宛,宽宏澹茂,恍若烟波缥缈,其和云声二段,轻音缓度,天趣盎盎然,不啻云水容与。”可见现在所听到的《潇湘水云》是经过后人多次修改增补的作品,今人演奏此曲,大都依据《五知斋琴谱》。

历经近800年的传承和演变,《潇湘水云》的文化意境和思想内核被不断发扬和重塑,终成不朽的经典,与《流水》《梅花三弄》《阳关三叠》《醉渔唱晚》《渔樵问答》《胡笳十八拍》《广陵散》《平沙落雁》《阳春白雪》一起,成为“中国十大古琴曲”。

《蔡氏五弄·游春曲》

袁桷《述郭沔〈步月〉〈秋雨〉琴调二首》

《潇湘水云》琴谱

《五知斋琴谱》

明代文徵明《潇湘八咏图书画册》