林景熙祖上迁徙考

陈正印 文/摄

著名南宋遗民诗人林景熙是平阳人。笔者多年前以文章《先生原是昆阳人,故庐曾在白石村——林景熙籍贯与白石故庐新考》,进一步考证其籍贯为平阳县万全乡白石里(今平阳县昆阳镇西门社区一带),并以文章《林景熙生于林坳说错在哪里》,辨明其出生地正是白石,并非林坳(今属苍南县藻溪镇)。至于其祖籍,笔者虽深感民国《平阳县志·林景熙传》谓其“世居亲仁乡之坳中,实林坳”并不可靠,但在《温州历代名人故事(九):林景熙》连环画中,纵心存疑虑,仍然保留林坳说。

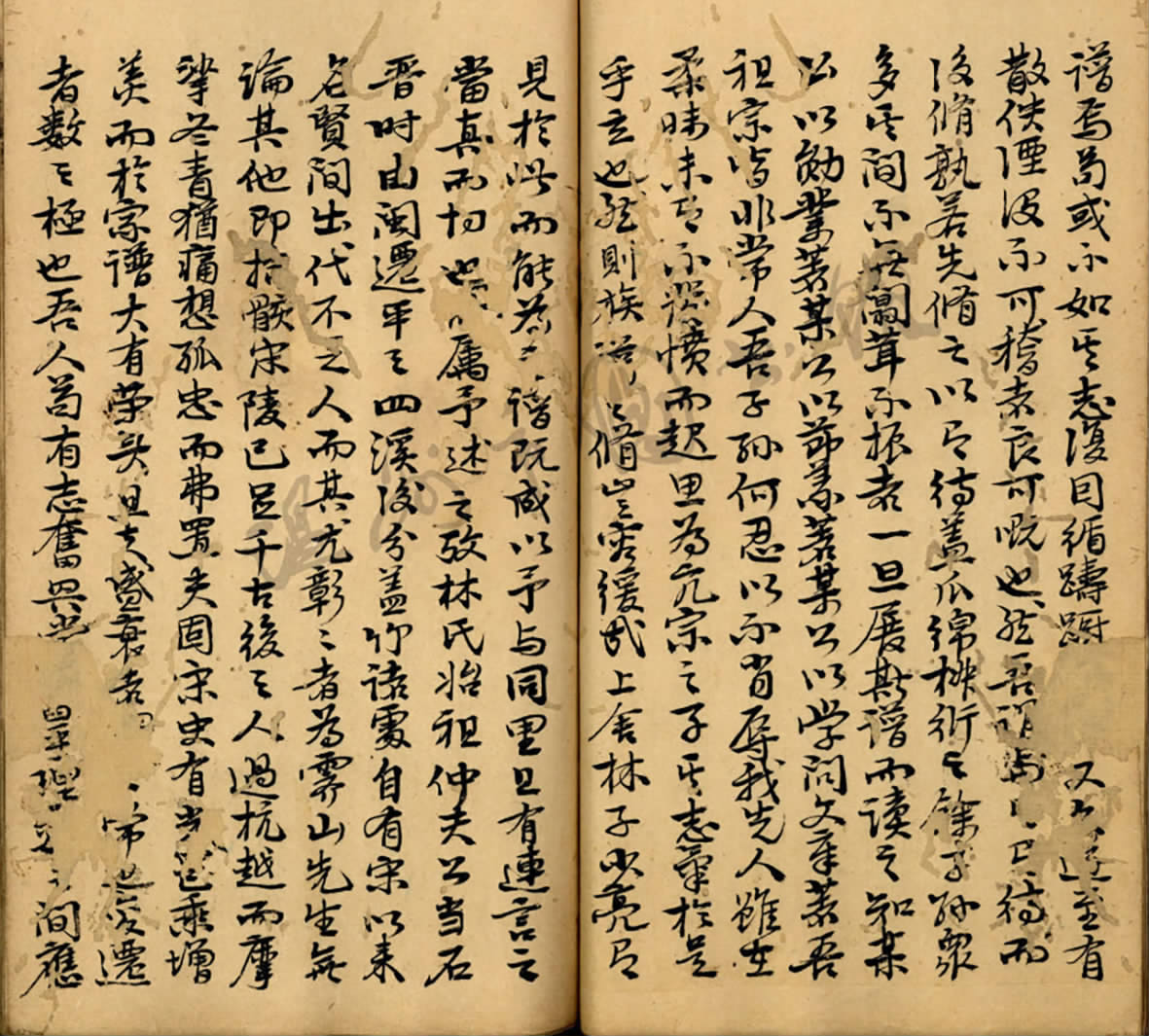

数月前,笔者从温州图书馆网查到晚清平阳祝垚之应林良材之请所撰文章《林氏族谱叙》,顿觉豁然开朗。祝垚之为咸丰庚申(1860)岁贡,著作传世较多。林良材为光绪戊寅(1878)岁贡,辑有《平阳县志稿》。两人均居平阳县城,均为功底深厚的文人学者。文中谓“考林氏始祖仲夫公,当石晋时,由闽迁平之四溪,后分盖竹诸处,自有宋以来名贤间出,代不乏人,而其尤彰彰者为霁山先生”,阐明了林景熙祖上迁徙过程,即由福建迁四溪,再迁盖竹。石晋时即五代后晋时期;平即平阳县,四溪古属平阳,今为泰顺县泗溪镇;盖竹即今平阳县麻步镇礼贤村盖竹自然村。

始迁祖林仲夫是什么人呢?据相关史料,四溪林氏始迁祖林建,其姓不假,其名则为伪托,因来自建州(治所在今福建省建瓯市),故名;或真名正是仲夫,巧的是据相关史料林建正是其父之次子,排行为“仲”。林建共生七子,长子林映,六子林旸,另五子佚名。所谓四溪林氏,从史料看多属林旸后裔。而明初宋濂《平阳林氏祠学记》谓“初,林氏之居盖竹,自名 者始”。笔者曾撰文《林氏五代时期迁平阳各派浅考》,以为盖竹林氏别是一派,现在看来,实为四溪林氏早期支派。盖竹支派始迁祖林 ,虽不可能是林旸后裔,但其为林建另六子及后裔的可能性是存在的。或以为四溪林氏并不都是林建派下,而是还有别支;关于这点,在当代林泉编著之《泰顺林姓源流》中得到印证,书中谓林建入迁后,其兄弟林注、林比、林委也随后迁来,三人之后裔当不在少数,入迁后再迁情况必然十分复杂。

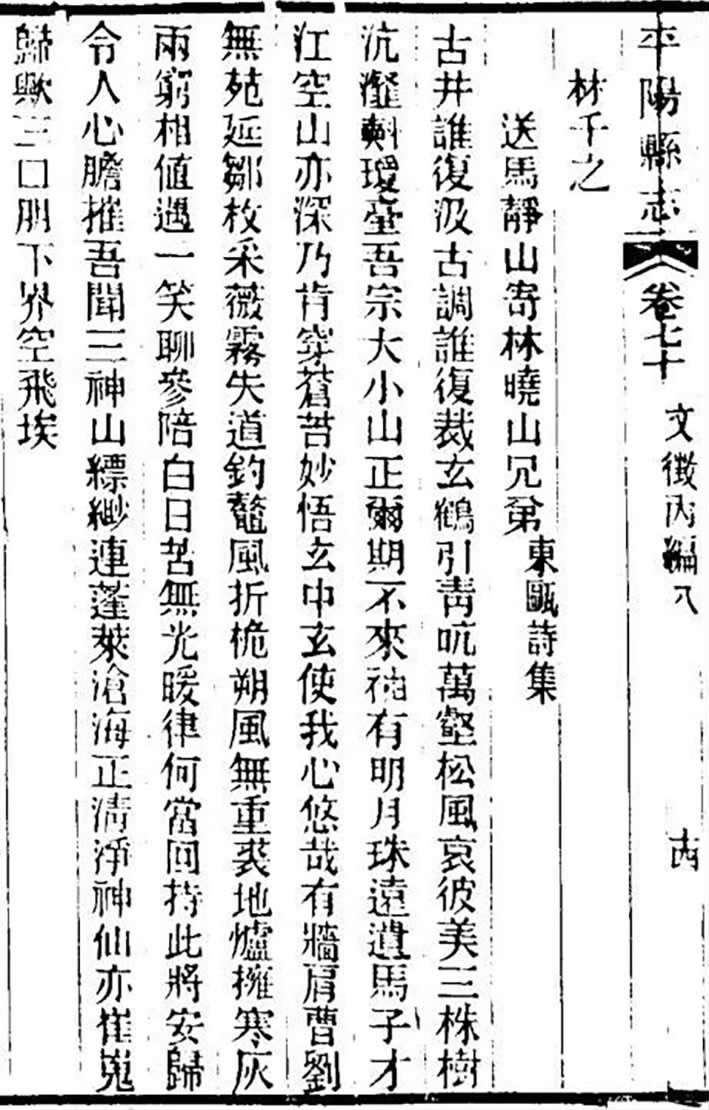

盖竹林千之有诗《送马静山寄林晓山兄弟》,以“吾宗大小山”称林景怡、景熙兄弟。笔者素来疑其不至于同姓便称“吾宗”,至此释然,原来确为林氏四溪派盖竹支派同族。而林千之与林景怡、景熙兄弟交情颇深,原来也还有同族的原因在。而宋濂《平阳林氏祠学记》又谓“复立祠于左偏,祀晦庵朱子之像,以其先宋吏部侍郎拱辰、知信州千之、知南剑州起鳌及其父阳江君配祀”,无涉林景熙;亦可证林景熙祖上早已自盖竹迁离,林景熙非盖竹人。据民间谱牒所谓“林景熙随父林则祖自林坳迁盖竹再迁腾蛟林泗源”,更是无稽之谈。

泰顺林鹗有诗《咏宋林霁山郑初心》,称林景熙为“吾宗霁山父”,看来也非泛称,而是同属四溪派之意;诗中又谓其“祖籍隶昆阳,家乘详记注”,林鹗是知道林景熙祖上情况的。林鹗《分疆录》科第人物有元朝林景祥字德安,与林景怡字德和、林景熙字德旸、林景英字德芳相对应,看来还真有同族同辈的可能。

南宋林炜《处士林君墓志》谓“先君讳己千,字仲能,先世居闽,八世祖庈徙温平阳,乡曰亲仁,里曰林坳”,知林坳林氏别是一派,始迁祖为林庈,与四溪派、盖竹支派并无关联。至于林景熙《送松存弟序》所谓“林氏自闽徙居平阳之坳中,至予十二世……予以奥里第二支,松存为兄弟行”,笔者已撰文分析,“坳中”只是泛称山间平地,而“奥里”应即平阳城西白石里之赵奥,与林景熙出自四溪派盖竹支派,实为白石里人,并不矛盾。且文中所谓“岁合族无虑数百人”,查林坳派,除了出过武举第一的林管和林时中,文科进士则仅有外迁的林雍和年代不明的林公度,知其族南宋时并不很旺盛,境况实在并不相合。反观四溪派及盖竹支派,科第人物简直不胜枚举,知霁山先生并无虚言。

综上,作个总结:五代后晋时期(936-947),林仲夫自福建始迁平阳四溪(今泰顺县泗溪镇),为第一世;不久林 自四溪迁居盖竹(今属平阳县麻步镇);后林某自盖竹迁居县西白石(今属平阳县昆阳镇);数代后林景熙出生,为第十二世。

参考文献

1.[清]祝垚之《香草楼文集》(手写本,温州图书馆藏);

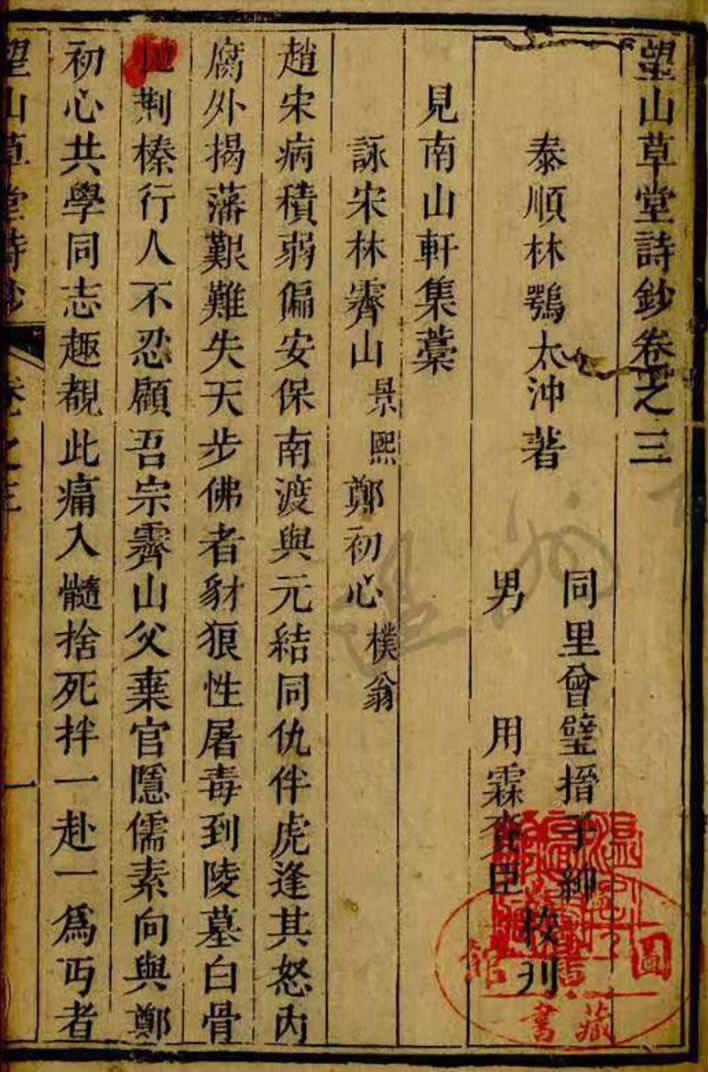

2.[清]林鹗《分疆录》《望山草堂诗集》《望山草堂文集》;

3.[民国]《平阳县志》;

4.《苍南金石志》,浙江古籍出版社2011年版。

附:

林氏族谱叙

昔陈止斋谓宋初以科举诱致,偏方士聚之都中,由是家不尚谱牒,身不重乡贯。尝即其言而绎之,知古之时人皆土著,故常聚族而处,而朝廷用人亦以世族为重。惟至宋初一变,而谱牒之学自宋而始衰矣。窃惟今之世,一姓之中,其祖若宗皆必有一二显达者,以开其先第。经流离播徙后,保无阅数乘而圹僚。于是思俟一发迹起家者出,然后从而建宗祠、修族谱焉。苟或不如其志,复因循踌蹰,时日又久,遂至有散佚湮没不可稽者,良可慨也!然吾谓与其有待而后修,孰若先修之以有待?盖瓜绵椒衍之馀,子孙众多,其间不无阘茸不振者。一旦展斯谱而读之,知某公以勋业著,某公以节义著,某公以学问文章著,吾祖宗皆非常人,吾子孙何忍以不肖辱我先人?虽在柔昧,未有不发愤而起,思为亢宗之子,其志气于是乎立也。然则族谱之修,岂容缓哉?上舍林子少亮有见于此而能为之,谱既成,以予与同里,且有连言之当真而切也,故属予述之。考林氏始祖仲夫公,当石晋时由闽迁平之四溪,后分盖竹诸处,自有宋以来名贤间出,代不乏人,而其尤彰彰者为霁山先生。无论其他,即拾骸宋陵,已足千古。后之人过杭越而摩挲冬青,犹痛想孤忠而弗置。夫固宋史有光,邑乘增美,而于家谱大有荣矣。且夫盛衰者,理之常也;变迁者,数之极也。吾人苟有志奋兴,当接替乎理数之间,应时而起。今林子年富,宜乘长风破万里浪,且根柢既深,渊源又远,则广川长鲔,丰壤嘉禾,汲汲然者独于吾子厚望焉。嗟乎!吾高祖于康熙间自杭之海宁迁平,迄今七世,族颇繁衍,每欲汇而辑之而未能即行,忽闻林子此举,不禁羡焉,且有感也!用是,不却而为之序。

(清)祝垚之

平阳县城西门白石街

(清)林鹗《咏宋林霁山郑初心》

(宋)林千之《送马静山寄林晓山兄弟》

(清)祝垚之《林氏族谱叙》