平阳古代史是一部移民史

蔡新祥

老平阳的历史其实是一部移民的历史,如今的平阳人绝大多数都不是土著居民。历史上,平阳原属东瓯国,早期人口经汉建元三年(前138)东瓯王驺望率众内徙庐江郡和元封元年(前110)东越国民再次内徙江淮后,瓯地几成废墟,遗民甚少,其原始人口姓氏亦都衰落无闻。西晋太康四年(283)始阳建县后,人口始从全国各地陆续来徙,尤以福建居多。

平阳与福建山水相连,水陆相通,加上一些历史原因,历代闽民徙平络绎不绝。唐代以前谱牒散佚,记载匮缺,闽民迁平难以稽考。唐代以后,有关史志、谱牒等略有所载,可知梗概。据相关史料记载,平阳从唐末到清末迁入移民212个家族。

唐末五代期间,平阳出现历史上首次人口迁入高潮,自温州境外迁入平阳人口有13个家族,占总数6.1%。清孙衣言《瓯海轶闻》载,大唐300年间(618-907),福建时有人口迁平。其中乾符五年(878)黄巢入闽,温州无战事,流迁来平尤多。

据各姓宗谱记载:陈氏,鼻祖富十五公,唐时由闽之五马宅徙此(《平阳县志·金石》江南陈氏义塾碑记);林氏,其先原闽中,唐会昌、大中间有林彦迁横阳之金舟乡,遂为林湾里人(《平阳县志·文征外编》宋林南仲墓志铭);金氏,原籍福建赤岸,唐至德间始迁祖金景挟资至横阳径口(今水头)构屋,遂居焉(《南雁荡山志·志余》);顾氏,其先于唐末自闽长溪赤岸避乱入平阳(《平阳县志·文征内编》元顾愚翁墓志铭);吴氏,先世吴远,五季时自闽徙平阳镜川,后家族繁盛(《瑞志稿·金石》明吴祚墓志铭);徐氏,始祖自晋天福间于闽之秦川徙平阳县西(《平阳县志·氏族》);章氏,其先闽漳州人,五代之乱徙温之平阳(《平阳县志·文征外编》宋章延仲墓志铭);谢氏,始祖谢胜,五代避乱自闽长溪来平阳(《平阳县志·文征外编》明谢氏西山阡表);宋氏,先世由闽长溪赤岸来居平阳,始自五代(《平阳县志·文征外编》明宋允恒墓志铭);杨氏,先世五季时避闽寇乱,自闽迁平阳北港(光绪《杨慕倪硃卷》);项氏,先世避闽王曦乱,从赤岸迁金舟乡瀛桥里(平阳瀛桥《项氏宗谱》);谷氏,始祖谷琛,福建长溪人,五代避闽王暴虐迁平阳昆阳,其三子又迁永嘉西源(永嘉西源《谷氏宗潜》);王氏,先世于晋天福间由闽长溪徙温之平阳皈仁乡右山(温州博物馆藏《元王忠道圹志》)。由此可见,闽人来迁,避乱是主因。

五代是大分裂时期,持续战乱给经济带来极大破坏。后梁太祖封王审知为闽王,闽境稍为安定。后唐同光三年(925),王审知卒,其子自相残杀,军阀混战,生灵涂炭,闽人纷纷外逃,以求生机。平阳与福建毗邻,交通方便。霞浦、福州、泉州、厦门等均可经水路北上平阳;浙闽驿道又连接两地,许多山间小道亦可通两地山区。加以当时平阳土地资源丰富,便于移民垦荒务农。更重要的是,后梁开平元年(907)四月钱镠占领平阳后,采取“保境安民”政策,减轻赋役,平阳遂成理想的移民迁入地。

随着历史发展,到宋元明清,平阳又分别出现多次人口迁入高潮,其中以南宋和明清为最。

南宋乾道二年(1166),浙南沿海遭特大海啸,“浮尸蔽川,存者十一”。温州郡守传檄福建移民补籍。大批闽民陆续迁温,出现平阳历史上第二次人口入迁高潮。其时自温境外迁平移民16个家族,占总数7.5%。其中,迁自福建14支,其余地区2支;迁入山区2支,迁入半山区2支,迁入平原10支。

据各姓宗谱记载:林氏,林公长溪人,官剑南通判,晚年迁居平阳松山(《叶适集》);章氏,原籍闽浦城,始祖于崇宁间主平阳簿,因家平阳白沙(《瓯海轶闻》);柳氏,唐末避乱迁福州,宋建炎间由闽分迁平阳莒溪(《平阳县志·文征外编》柳信墓志铭);刘氏,先世闽长溪赤岸,宋建隆四年因闽政苛虐,徙平阳泥山,后再徙乐清瑶岙(乐清《刘氏宗谱》);张氏,先世宋乾道间由福建迁居平阳(宣统《张兆麟硃卷》)。

元明清三朝,闽民因避王朝更替之乱、倭寇之乱和清初“迁界”等,迁平者仍络绎不绝。元代,自温境外迁平阳有4个家族,占总数1.9%。如《平阳县志·文征内编》元彭仁翁墓志载:彭氏,其先自闽迁温之平阳金舟乡。

明代(1368-1644)闽民迁平出现新的高潮。其时自温境外迁平有132个家族,占总数62.2%,其中,由闽来迁129个家族。闽东在迁平人口中占有地利,但明中叶后,推行“一条鞭法”的赋役制度,赋役合一,农民人身依附关系更为松懈,生产积极性有所提高,促进了商品经济发展。万历年间,重要粮食作物番薯传入闽南,使原先不宜种粮的山地得以开发,大大缓解了当地长期存在的粮食短缺矛盾,农民或改种经济作物,发展商品农业;或迁徙他乡,推广种植番薯;或离开种植业,转为从事工商各业。一场农业经济结构调整的浪潮便在闽南兴起。闽南至平阳日益发达的沿海交通,也为这股浪潮北移提供了便利,闽南逐渐取代闽东成为福建移民主要迁出地。再加上当时倭寇骚扰和明末农民大起义,使得明后期移民迁入形成高潮。明代移民呈现三大特点:一是历代自温州境外迁入平阳移民人口数量最多、频率最高的时期;二是半山区、山区成为迁民首选迁入地;三是闽南成为平阳移民主体。

据各姓宗谱记载:陈氏,明季由闽漳州迁居平阳北港三门(清《陈经硃卷》);少数民族钟氏、雷氏、蓝氏,明时由闽罗源分别迁居平阳旺庄、书阁、桥墩、莒溪,后裔散居平阳、苍南、泰顺、文成等地(《温州市志·少数民族》)。

清代平阳移民主要集中在康雍乾时期,其时自温境外迁平44个家族,占总数20.8%。其中,自福建迁平40个家族,且以闽南居多。清末开埠后,亦有闽民来平阳经商占籍。

综上所述,历代闽民迁平阳以明代最多,其次清代、宋代、唐末五代、元代。入迁人口中,以闽南闽东居多,主要分布在泉州、莆田、漳州、福州、福清、罗源、汀州、兴化、仙游、赤岸、浦城、莆阳、安溪、仁溪、寿宁、长乐、铁岭头、延平、古田等地。

闽民大量迁入,增补了平阳户籍,提供了大批劳动人手,成为平阳居民的重要组成部分。在平阳历史发展长河中,闽民及其后裔推动了平阳经济文化发展,奠定了今天平阳繁荣昌盛的历史基础。

通福门

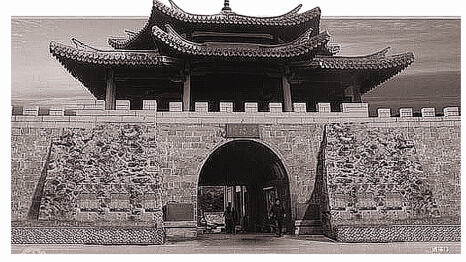

民国32年《平阳县全图》

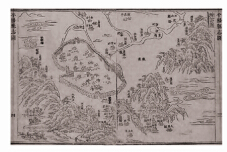

古代移民图

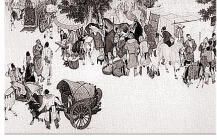

明万历《平阳县境图》(局部)

康熙《平阳县志》县城图