融古于今

赓续千年文脉

本报记者 徐远虑 赵哲璐 张蔚旻 林子婧

自西晋太康四年(283)建县而始,一千七百多年的岁月在这方土地上如风流逝,积淀下来的,是璀璨光芒的文化,是深沉厚重的传统……如今,当共同富裕政策遍地开花,我县的文化建设也随之齐头并进,致力于打造经济精神同富裕、古今文化齐焕彩。

深挖古县文脉

传承宋韵经典

升平修典,盛世修文,一部文库,读懂千年古县。今年以来,随着《平阳文库》编撰工作组揭牌仪式暨编撰工作座谈会的举行,这部集史料性、文学性、严肃性与可读性于一体的地方文献丛书开始扬帆起航。

《平阳文库》从延续千年文脉、增强文化自信的高度出发,是我县大型文献整理工程,是平阳文化发展史上的一件大事要事,计划收录历代文献50余种,以点校、注释、校注的形式,对平阳地方文献进行全面梳理,系统反映平阳学术脉络和社会发展脉络。

作为一座生长于历史沃壤中的千年古县,千年商港文化,这里是发祥地;两宋文化,这里流动不息;红色文化,这里是最好的探寻地之一……平阳的一草一木、一砖一瓦、一街一巷,都蕴藏着一个个有温度的故事,在一代代的历代文献中一一被记载,而将这些见证平阳发展的碎片,“集大成”地收录入《平阳文库》,不仅仅是让文脉更好地赓续,更能为平阳经济社会发展新跨越提供精神动力和文化支撑。

南孔文化作为我县举足轻重的文化亮点之一,文化地位不言而喻。南孔是指从山东曲阜迁徙到长江以南地域的孔子后裔总称。后唐同光二年(924),孔子四十二世裔孙孔桧徙居平阳县城西门外白石街白石巷,开启私塾传授儒家文化,后子孙繁衍生息,散布全国各地,形成孔子世家平阳派,南孔文化便在平阳生生不息。

为提升南孔文化这张“金名片”的文化影响力,今年5月23日,我县在昆阳镇临区村平阳孔子文化礼堂举行“南孔文化在平阳”座谈会,文史专家和孔子世家平阳派长支、三支后裔围绕平阳孔子家庙历史与现实意义、打造南孔文化圣地、平阳孔氏后裔对社会发展的影响、平阳孔裔对平阳古代教育的影响、孔氏南迁平阳对江南文化的影响等话题进行了深入的交流和研讨,这对平阳推动南孔文化创造性转化和创新性发展具有重大意义。

近年来,我县不断加大南孔文化挖掘、弘扬、传承力度,不仅建成孔子文化礼堂,还重启了中断百年之久的祭孔大典,形象地阐释了孔子学说中“礼”的涵义,进一步提升了平阳传统文化的内涵。如今,大典作为“礼”的载体,既继承了古礼释典仪式,又富有新时代特色,成为平阳文化一大亮点,被列入中国南孔文化传承文脉项目和温州市非物质文化遗产。

回顾千年,平阳经历了无数的兴衰荣辱,但两宋期间人才辈出,学风鼎盛独树一帜,也让这里成为宋韵文化传承发展的重要地区之一。作为中华优秀传统文化的重要组成部分,宋韵文化具有极高的浙江地方辨识度,“让千年宋韵在新时代‘流动’起来、‘传承’下去”,更是近年来浙江省委文化工作的一个着力点。

从县城周边,到南雁荡山一带,宋韵文化散落在平阳的每一个角落。为了让宋韵文化在平阳大地更好地“活起来、热起来、流行起来”,今年以来,我县先后开展了“活起来、热起来、流行起来”“千年宋韵文化的新时代传承”巡展、平阳县博物馆云展等各类线上线下主题活动,围绕宋韵文化的概念内涵、精神实质、形态特征和当代价值,生动展示了熠熠生辉的平阳宋韵文化,为接续、建构具有平阳辨识度的宋韵文化进行了有益的探索。

两宋时期,平阳学风鼎盛、文武兼修,共有文武进士600余人,居温州各县之首。其中,文科状元2名、武科状元15名,成为中国科举史一大亮点,我县也因此被誉为“武状元之乡”。今年3月3日至5日,我县在坡南街举办了中国(平阳)武状元文化节,吸引了数万市民前来打卡,掀起了一股穿越千年浪漫的宋韵之风,也在进一步挖掘平阳厚重的历史积淀中,展示璀璨的武状元文化,营造浓厚的宋韵文化氛围,让传统文化更加贴近大众,促进人民精神共富。

牢筑文脉根基

做活“古今”文章

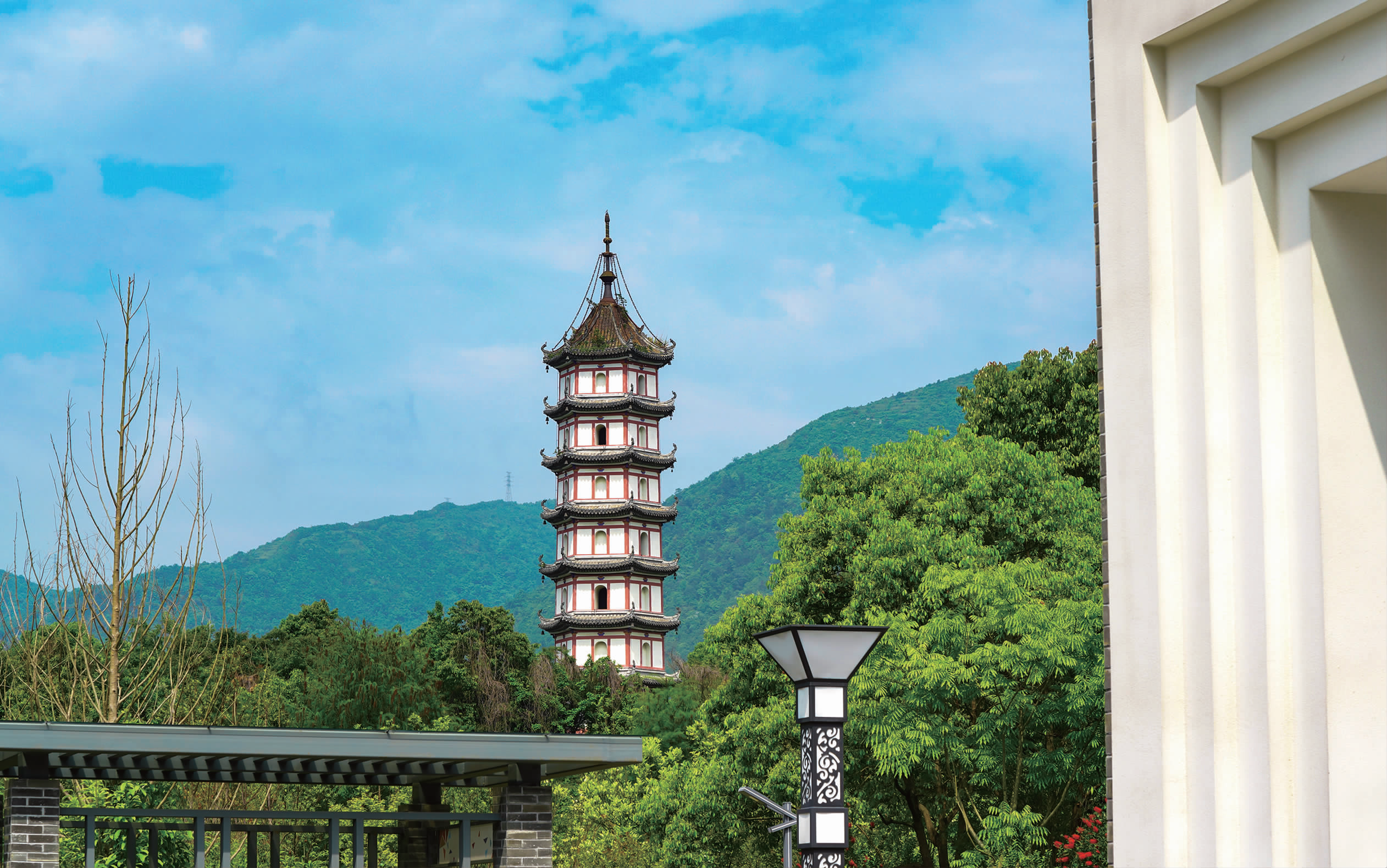

从顺溪古建筑群到昆阳通福门,从平阳木偶戏到太平钿剪纸,历史文化名城平阳的大地上,文化瑰宝璀璨而耀眼,丰富而灿烂的文化“遗产”滋养着平阳发展的脉络,也充盈着平阳人的文化自信。

走进千年古村鸣山村,看青石板、老墙画、小庭院、石拱桥,感受扑面而来的历史气息和人文情怀;走进修葺一新的马星野故居,与“新闻巨子”来一场穿越时空的对话,追寻其历史文化名人的成长足迹;走进顺溪古建筑,看被誉为“浙南的明清古村落活化石”的古屋、古巷、古桥、古树,探寻平阳历史的文化符号……丰富的历史遗存如繁星点点,散落在平阳的各地,扮靓平阳文脉。

“在古今碰撞中加强历史文化保护传承,让‘活着’的历史遗存更具活力。”县文广旅体局相关负责人介绍说,为了不让这些珍宝蒙尘,我县扎实下好保护“先手棋”,持续推进省级及以上文保单位安防工程三年行动计划和民居类文物建筑腾空保护攻坚行动。全力推进古屋腾空,目前已完成腾空440户,占比89%;全面开展文物平安工程,顺利完成浙南石棚墓群——龙山头石棚墓、红军挺进师驻地(平阳)旧址、会文书院、南湖赵氏宗祠等10处文保单位平安工程招投标,并启动青街李氏、池氏大屋消防工程招投标;完成坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目(一期)项目招标。

而在文物保护的赛道上,我县以“保护第一、深度挖掘、加强管理,合理利用、让文物活起来”为文物工作准则,在新增平阳县黄隆泰主题馆、平阳历代陶瓷博物馆、平阳县黄汤制作技艺体验馆、平阳县溪南畲村记忆馆等省级乡村博物馆的同时,搭乘数字化列车,建设起覆盖全县各级文物保护单位(点)的文物安全巡查监管信息平台,实现不可移动文物安全状况动态管理和日常巡查工作的实时监管,还成功打造“平阳古屋保护应用平台”,探索文物安全智慧监管新模式。

如果说物质文化遗产是一座城市的名片,那么,非物质文化遗产就是城市发展的灵魂和精神内核。“非遗传承与创新需要保留其本真样态,这样才能保住它的精髓和内涵让非遗历久弥新地传承下去。”在非遗传承发展的赛道上,我县坚持传承和发扬并举,在守正中不断创新。

一出以木偶戏讲述的平阳黄汤故事,不仅技惊四座,也让木偶戏这门“老传统”艺术以新形式走进大众视野,让更多人在感受木偶戏魅力的同时读懂平阳的茶文化,实现‘非遗+非遗’携手破圈发展。“整合利用文化遗产资源、融合发展非遗,成功实践非遗与传统村落搭桥、非遗与非遗联姻。”据介绍,平阳在探索非物质文化遗产传承与发展之路上求新求变,真正实现传统文化在传承与发展中从“文化中来”到“文化中去”,助力平阳在千年古邑的文脉上“扛大旗”,让传统文化“活”起来。

目前,我县除了有“非遗+非遗”外,还有“非遗+古村”,如平阳瓯窑与温州蛋画先后落户省级历史文化名村鸣山村,创成非遗产业化孵化基地——鸣山陶院,融合开发文人韵味的“温州文人瓷”系列文创产品;“非遗+旅游”,如青街畲族乡利用旅游资源优势入驻非遗项目,创成省级风情旅游小镇;还有“非遗+研学”,在凤卧镇凤林村创建浙江红村研学营地,建设以非遗为主题的研学教室,引入非遗项目进民居体验,定期举办非遗研学授课。

“无论传承的形式怎么变,其最终目的都是让传统文化在新时代焕发崭新的生命力,打响平阳文化品牌,让更多人尤其是年轻人了解其中奥义,非遗传承的队伍能够不断扩大、延续。”此外,我县还塑造了“一镇一品”“一村一品”的特色民俗节庆活动品牌和“品非遗、逛庙会”等活动品牌;同时,也让非遗搭上数字快车,打造“平阳非遗”一体化数字平台,探索出“非遗3.0+云商城”新路径。