鳌江镇旧事纪

陈崇华

地域以鳌江镇新城区为界,时间以民国37年为限。

鳌江镇平安渡马道(即江口渡)遗址

宋乾道元年(1165)十一月十五,陈士廉舍建石桥于腊田里(今鳌江镇市府路蓝田村)。注:旧石柱桥,三板三间,座落于蓝田村东旧路亭旁。现改建为车行水泥桥,卸下桥石二条,砌于左岸河埠下,其刻字清晰可辨。一石为:“林故十四娘,男陈士廉钦老侄仲嘉,重建石桥用酬前志。”一石为:“皇宋改元乾道岁次乙酉十一月十有五日庚申谨题”。此桥民国《平阳县志·金石志》有载。

宋庆元五年(1199)九月十九,横河(今鳌江镇园林东路横河村)建石桥一座。注:石桥座落于村头横河宫前。1989年在旧桥上扩建为车行砼桥,桥板亦浇铸其中,桥题已不可见。但民国《平阳县志·金石志》有载:“庆元已未九月戊申日建。”1966年,横河村曾出土一西晋古墓葬。墓主无考。出土文物有青瓷楼台堆塑罐、鬼灶、鸡笼、狗圈、猪圈、井、鸡首壶、罐、耳环、青瓷桶、簋等瓷器等12件,炉等铜器2件。12件瓷器中,以青瓷楼台堆塑罐最有价值,罐上刻有“元康(西晋惠帝年号)元年(291)八月二日,会稽上虞”铭文。该罐曾于1983年被大型彩色图册《中国陶瓷》(越窑)选为封面。

宋端平三年(1236),县令林宜孙于北江口(今鳌江镇陡门街)创建“江口陡门”。(见苏伯衡《苏平仲文集》卷六《平阳重修江口斗门记》)。注:林宜孙宋瑞平元年,任平阳县县令。

元至元二十四年(1287),里人郑存耕重修江口陡门。(见《苏平仲集·平阳重修江口斗门记》。

元大德十年(1306),因横阳江江口渡(今鳌江镇江口街)两岸石马道倾圮,提控滕天骥捐修北岸马道一百二十丈,南岸倍之,高广各七尺,并于渡头构筑石门,额题:“平安渡”。(见民国《平阳县志》卷八·建置志四)。

元延礻右间(1314~1320),陈刚在慕贤西乡腊田(今鳌江镇府前路蓝田村)创办植德堂书塾,“尝教授弟子,末尝有虚岁。堂上之席常满,人皆称‘潜斋先生’。”注:据《弘治温州府志》卷十、人物志一《陈刚传》:“陈刚,字公潜,平阳腊田人。尝从石塘胡先生学,时先生为杭之西湖书院长,见其勤苦,昼夜不倦,留之于家,同起居寝食,凡先生所学,尽以授之。每应试,累不就。父母皆年八十,孝养至笃。遂返乡里,尝教授弟子,末尝有虚岁。堂上之席常满,人皆称‘潜斋先生’。”又叶嘉伦《过潜斋旧居》诗:“曾从故里仰遗风,植德堂空百感丛。问字有书来汲仲,寓楼无地访盲翁。门前冷落衣冠冷,笔砚尘堆著述空。欲问腊田荒驿路,一村浓树绿烟中。” 考《元史》卷七十七《胡长孺传》:“胡长孺,字汲仲,号石塘,婺州永康人。延礻右元年(1314),任两浙转运盐使,司长山盐场司丞,以病辞,不复仕,隐杭之虎林山,以终。”胡长孺,在杭州办学,应在这段隐居期间;陈刚就读西湖书院及回乡授徒,亦当为延礻右间。今蓝田村仍有“植德堂”,但为尼庵,是否元代的“植德堂”旧址失考。

元至正二十一年(1361),郑存耕族人郑礼、郑公宜,再修江口陡门。(见民国《平阳县志·建置志三》)

明洪武十四年(1381),县丞彭尚贤与县令吴蕴中、典史杨孝忠,重建江口陡门。就应海堤中断之处,楗石为两涯,深广各三丈,内外贴石为左右翼,又敷石坛于前后,中涯植石楹析为双门,左右石楗和中间石楹皆凿石槽,陷厚板为闸门,板十二层,视水盈缩而闭纵之,上覆以屋五间,号江口陡门。(见苏伯衡《江口斗门记》及民国《平阳县志·水利志·陡门》)。

明正统五年(1440),在横阳江北江口(今鳌江镇南门社区营盘巷)兴建江口城。城周围八十三丈;高一丈五尺。(见《乾隆平阳县志·城池》)。注:考乾隆《平阳县志·县境图》,北江口、南江口均有城堡图标;又《疆里》:“慕贤东乡九都:下埕、邱步、江口。”“邱步”南江口旧名,即今龙港镇下埠,“江口”当指北江口,即今鳌江镇江口街。苏伯衡有《重修江口斗门记》,说明明洪武间,北江口已称“江口”,故“江口城”当在横阳江北江口为是。

明成化二年至十六年(1466~1480),柳嘉洋(今鳌江镇柳王路)相继兴建“进士”“登龙门”“擢秀”三牌坊。注:柳嘉洋进士、登龙门、擢秀三牌坊,乾隆、民国《平阳县志》均有记载。今三坊具没,其中一坊。毁于1996年。考民国《平阳县志·选举志》:柳演,于明成化二年(1466)进士及第,其从子柳杲,于成化十六年(1480)中举,“三坊”分别为柳演、柳杲登科而建,今俱毁,志书亦无建坊时间,暂以其登科时间为建坊时间。

明弘治四年(1491),县令王约、县丞李选重修江口陡门,已而又坏;万历二十二年(1594)县令朱邦喜捐俸倡修,耆民张世英等助筑厥工。(见乾隆《平阳县志》卷十八。水利)。

明正德间(1506~1521),僧勖庵在柳嘉洋(今鳌江镇兴鳌中路)创建龙华庵。清嘉庆乙亥年(1815),普淦师重修,易名莲花庵,又名藕莲庵。鲍台为其作《嘉洋莲花庵募建大悲阁序》。(见《一粟轩诗文集》。)注:庵于1996年鳌江镇扩建时迁移至柳下路塘河边,易名“宝贤寺”。

明嘉靖二十一年(1542)十二月,陈应元、张承明、吴子像,撰刻世桥(今鳌江镇曙光北路西桥村)“金氏祠堂记”石碑。(见民国《平阳县志》卷五十六·金石志二)。注:今石碑尚立在西桥村金家桥头榕树下。吴子像,字笃忠,号小石,吴昴长子,西郭白石里(今昆阳镇白石街)人,善书。嘉靖间,官鸿胪寺序班。隆庆初,预内阁史馆纂修事。万历中,与同乡徐祺、叶应昌等,建会馆于京师。民国《平阳县志》有传。

明万历二十三年(1595),县令朱邦喜,议以预备仓谷易银,召匠砌筑九都海塘(今鳌江镇塘(沽)路),时蛎灰壳缺乏,忽潮拥蛎壳至,修塘足用。塘成该地之田,尽为膏壤,乡民称之为“朱公塘”。(见民国《平阳县志》卷七·建置三。)

清康熙五十七年(1718)傍晚,鳌江江口渡。因大风翻船,溺死50余人。(见民国《平阳县志·杂事志》)

清乾隆四年(1739),县令彭绍堂在杨爷殿浦(鳌江镇老十字街口),修筑塔鳗陡门。后重修时叶嘉伦为其作《大丰桥记》。注:塔鳗浦,在旧时九都古鳌杨爷殿前,又称杨爷殿浦,其据有三:一为,鳌江民谚“杨爷殿前捉塔鳗”。塔鳗,比目鱼之俗称,喜在涂边觅食,浑身带泥,谚语讽喻小孩滑倒,脏污衣裤。二为,叶嘉伦《大丰桥记》:“吾闻一命之士苟存心于爱物,于人必将有济,斯言信不诬也,我于鳗埠浦之陡门见之矣。”三为,1998年,鳌江镇第三期老城改造,修建排污工程,于广元路至老菜路口中段(旧杨殿前)掘土,发现条石及凿槽的闸门陡石。

清乾隆十九年(1754),重建娘娘宫(今鳌二小老校址)大殿五间,两庑十余间,并构筑歌台及仪门;迨嘉庆某年,王筠园等又为其建台门、围墙。(见鲍台《一粟轩诗文集·古鳌陈十四圣姥宫记》。

乾隆二十三年前,叶世壁妻张氏,于西塘塘边(今鳌江镇火车站大道塘边村)建“文溪书院”。历聘应玉衡、张温山、张南英诸名儒主讲,称盛一时。(见民国《平阳县志·学校志二》)。注:考民国《平阳县志·选举志》,应玉衡,乾隆庚午(1750)岁贡;《人物志》:“张英南,雍正十年进士;乾隆三年,以知县分发贵州;乾隆二十三年(1758)致仕修编《平阳县志》,二人入“文溪”讲学时间,当在乾隆十五至二十三年之间。故,文溪书院创建时间,应在1758年之前。

清乾隆三十一年(1766),海关帮政税务官赵献廷在横阳江江口渡北渡口(今鳌江镇望江路),创建骘渡亭,县令何子祥作《骘渡亭记》。(见《蓉林笔钞》、民国《平阳县志·建置志四》。)注:亭今仍在鳌江镇望江路宝林寺旁,易名“望江亭”。因江涂淤涨,渡埠迁移,亭距今新渡口约200多米。

清乾隆三十五年(1770),县令何子祥与训导朱凤藻、县尉李珍,于开钱仓河竣工后,重建江口陡门(今鳌江镇陡门街)。疏浚积淤,尽起旧陡废石,熬蜃灰杂黄沙周填之,以为址,横压巨松,上铺条石,箕张其口,以御潮纳流,并将“端平旧址”改为护闸。阅六月告成,改名“五福陡门”,谓闸成,五都之福也。见《蓉林笔钞》。

清乾隆三十八年(1773),荆溪山重建荆山寺。(见民国《平阳县志·神教志》)。注:古时山顶有天然岩窟,供奉许真君,故又名“石室庵”。同治、光绪间,又增建三宝殿、观音阁。

清乾隆四十二年(1777)七月,于三官亭(今塘沽北路一粟亭)前,竖立石灯竿一根。注:灯竿上题字为“三官大帝,大清乾隆丁酉年巧月吉日建立”。旧灯竿于2010年9月4日,被汽车撞断为六段,不能修复,按原样复制一根,于同年10月1日重立。

清嘉庆元年(1796),王瑞在荆溪山外(今鳌江镇山外村)王家祠堂,创办清源书院,鲍台曾于此执教。(见世桥《王氏宗谱》)。注:王瑞,字应凤,号慎斋,世桥王氏三世祖。考陈常《慎斋公传》:“度地山外,独立建祠宇,于其后筑丙舍为书院,延师训子,四方之来就学者如归焉。”又考叶衡《荆山八咏·山外清源》诗眉注:“清源书社,设于山外王氏宗祠,其池莲今犹盛开。”据此,王氏清源书院,当在今山外村。但引证文,均不具岁次?参考陈常《王氏宗谱原序》,撰于“嘉庆岁在柔兆执徐”,柔兆,天干在丙;执徐,地支在辰,嘉庆岁次丙辰,即是公元1796年,民间习俗,建宗祠后大都随之修谱,以此为书院创建时间,当相差无几。

清嘉庆五年(1800)秋,鲍台自萧江淡浦,移居鳌江柳嘉洋(今鳌江镇兴鳌中路柳王村)。(见鲍台《一粟轩诗文集·庚申岁自江西洋浦移居昆南柳嘉洋感赋》)。

清嘉庆二十一年(1816),平阳县正堂于徐家站(今鳌江镇兴鳌西路徐家站村)立“奉宪严禁”石碑,碑示禁:畜鹅鸭纵放水田,捕食鳅螺,践踏稻禾;稻田捉蟹,挖田塍,坏水利等,害农事由。注:今碑仍立于鳌江镇雁门路高湫庙内。

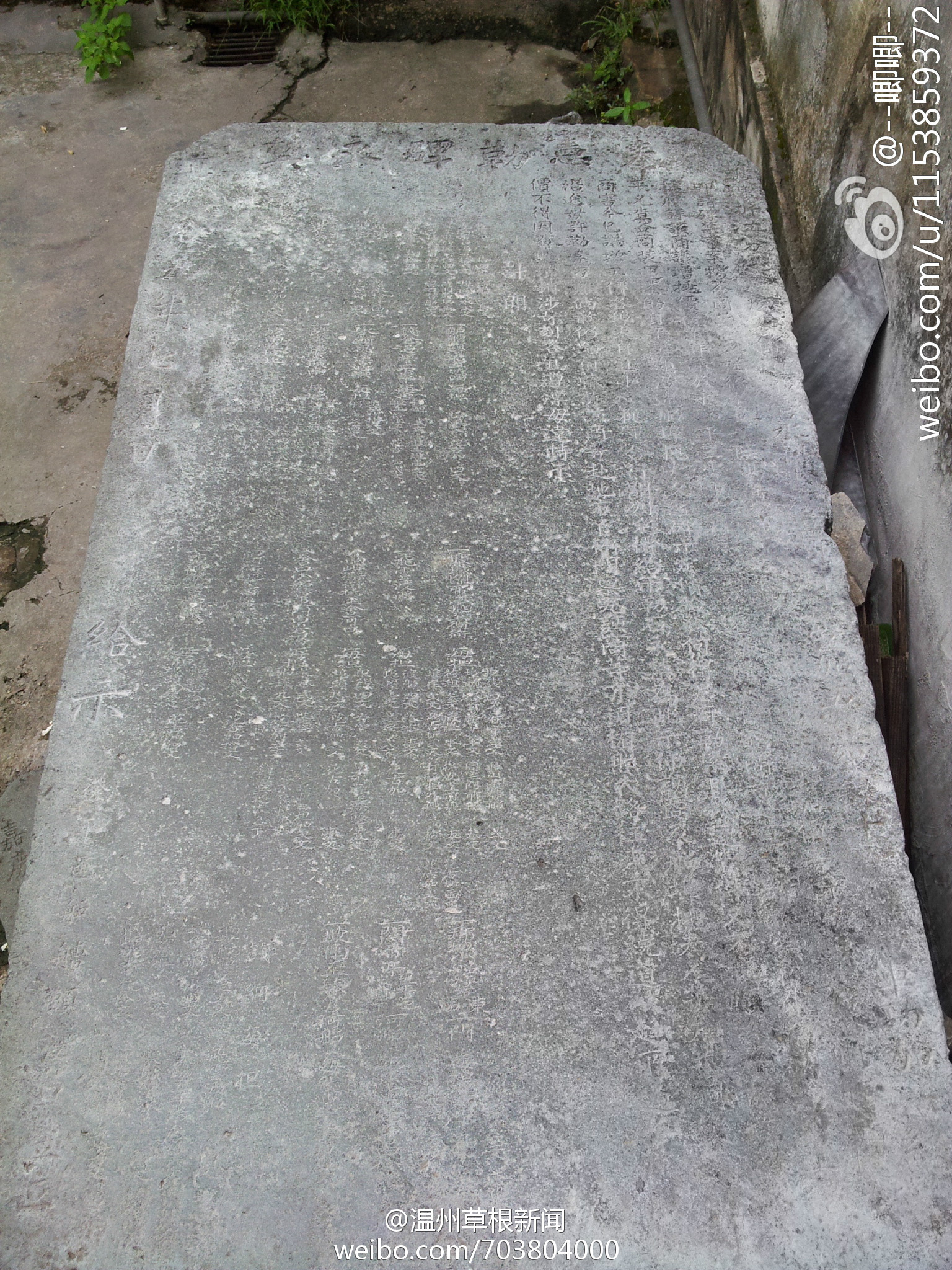

清道光十五年(1835)七月,温州正堂立《奉宪勒石》碑于舟卢艚头渡口。注:碑于2012年冬,发现于鳌江镇会馆巷,青石质,高138公分、宽76公分、厚9公分。铭文楷书,直书,正文6行,满行49字;左附各埠运价目录22条;横分三档、每档七目。碑尾落款:上首为“道光十五年七月日给示”,下首为“发舟卢艚头渡口立”。据民国《平阳县志·今乡都村庄表》:“鳌江,地因渔人聚集成市,名舟卢艚头,译为古鳌头,旋易今名。”故“舟卢艚头”,为鳌江镇旧称。会馆巷,乃“四明会所”鳌江驻地,距今江岸不逾百米。

清咸丰三年(1853),职员周京倡募修筑江口堤(今鳌江镇五板桥、下洋埠、郑家墩一带。旧堤遗址仍在。)那时飓风洪潮毁坏旧堤,咸水冲入下厂、丰山等处为害。堤屡筑屡坏,三年始成。(见民国《平阳县志》卷七·建置志三)

清同治三年(1864),孔昭发等于新渡北渡口(今鳌江镇望雁路),重建平安亭一座。注:平安亭,俗名三大厂路亭,在今鳌江镇望雁街,于20世纪80年代,修路时拆除。

清同治七年(1869),陈杲东等募建安澜渡,渡在鳌江步(即胜利亭渡埠),与江南坊额下相对。较江口平安渡,此处江面稍狭,风涛不惊,故名。(见民国《平阳县志》卷八、建置志四)。注:安澜渡北岸渡口,解放后易名“胜利亭渡口”,位于鳌江镇胜利街,于2003年兴建瓯南大桥迁弃。

清光绪十四年(1888),“鳌江”地名与“古鳌头”并称。(见《厚庄日记》:“戊子五月廿三日,自鳌江归,阅颜氏学记”。)

清光绪二十三年丁酉(1897),王理孚、陈君仲芸、王惺园等,于杨爷殿后文昌阁创办“鳌江书院”,并聘请刘厚庄为山长,定月之朔望授课,以经义史论命题。(见王惺园《鳌江公学大事纪》)。

清光绪二十四年(1890),外国航船进鳌江港贸易。(见《厚庄日记》:“庚寅(1890)三月十五日,古鳌头泊售外来,自二月至今,计刮洋三万余圆”)。注:“泊售外来”,即为“销售舶来品”。“舶来品”原指国外航船进口来的物品。旧时外国商品主要由水路用船舶载运而来,故名。

清光绪十九年(1893),温处捐总局移设鳌江,严禁闽盐船驰入古鳌头行销。(见民国《平阳县志·食货志》)。

清光绪二十六年(1900),平阳金宗财在蔡郎桥(在今鳌江镇府前南路下厂村)建立神拳会,号召“除灭洋教”,从者蜂起,先后拆毁平阳西门、鳌江、萧江渡、北港等地耶稣堂。后遭清军及地主团练合击,金宗财于同年七月十五被杀。(见《温州市志大事记》。)

清光绪二十八年(1902)春,陈竞生毕业于宏文师范科,归自日本,议办鳌江小成学院,且偕海盐陈大齐、龚宝铨,绍兴陶成章,担任英文、算术、体操、史地各科。并请陈楚清出任校长,更邀范子良、金剑波、潘藜仙、李雪槎等,筹垫款项,招集潘品梅、张叔玉、沈苑明、陈锐生、白恺生、李魏生、樾生、王春生、黄瑾生、范介生等六十余人,编甲乙丙三班开学。时王理孚任国文教席,为学院撰写《校歌》。(见王惺园《鳌江公学大事纪》《王理孚年谱》)。同年邑人祝霖、张蔚等禀准总局,于古鳌头设“闽盐公栈”。(见民国《平阳县志·食货志》)。

清光绪三十年(1904),陈楚清、王理孚、陈仲芸、王惺园等,创办“鳌江女子学堂”,学堂办在王家祠堂(今担水巷永新路路口),聘请江黎臣任国文、修身、算术、图画各科,由公学教师分任。(见王惺园《鳌江公学大事纪》。)注:王家祠堂在后半洋,即今担水巷永新路路口。

清宣统元年(1909),鳌江设警察分所。所址于娘娘宫(今鳌二小老校址)内。(见民国《平阳县志》卷六·建置志一。)

清宣统三年(1911),陈仲芸在鳌江天后宫(今鳌江镇会馆巷),创办“鳌江商校”,推举孙志球为校长。(见王惺园《鳌江公学大事纪》。)

民国元年(1912),陈仲芸聘宋伯光任国文教席,于陈府庙(俗名陈老爷庙,在鳌江旧时北港埠)改建“公铺学堂”,为二校级复式。校长李瑞曦,教员有:方韵石、姜其卿、李松等,经费由鱼行乐捐,学生七八十人,瑞曦牵于商,仲芸实主其事(见王惺园《鳌江公学大事纪》。)是年八月,王理孚开垦南麂岛,集资二万元,创办“南麂渔佃公司”,并置船护航,招募渔民垦殖。(见《王理孚年谱》。)同年,设在鳌江的厘金总局,改名统捐局。(见民国《平阳县志》卷六·建置志一)。

民国4年(1915),里人募修石渡亭马道,架木桥九十余间,以便停泊。(见民国《平阳县志》卷八·建置志四。)注:石渡亭渡,俗名“舟卢艚头渡”,位于安澜渡(胜利亭)下游二百米处,后因渡埠淤涨,于同治七年陈杲东迁建上游,名安澜渡。因二渡距离较近,时人并称“安澜渡”。石渡亭渡创建何时,无考。但2012年冬,发现于鳌江镇会馆巷的道光十五年(1835)七月《奉宪勒石》碑,已载有“舟卢艚头渡”之名。

民国12年(1923)八月二十,鳌江镇发生大火,烧毁民房和商店500余间。王理孚上书,请拨款造房,以栖流民。同年十月,鳌江王广源商号成立。(见《王理孚年谱》《平阳县志·大事纪》。)注:《平阳县志·大事纪》作九月三十。考《万年历》,1923年农历八月二十,即公历9月30日。

民国13年(1924),广源商行经理沪商“达兴轮船公司”光济轮,开辟了鳌江至上海航线。(见《王理孚年谱》)。

民国14年(1925)二月,王广源在鳌江上埠坦(今兴隆路水文站旁)购地四亩,兴建三江轮船码头一座,堆栈七间。(见《王理孚年谱》)。

民国16年(1927),陈闻章筑室鳌江菜场街,题额名:“横海楼”。(见王惺园《陆军中将衔陈公鲸量纪略》。)注:陈闻章(1877—1950),谱名闻韶,官名陈蔚,一字鲸量,别号今亮,人称“陈大人”,鳌江人,祖籍江南双牌殿。清光绪间,毕业于江南陆师堂。后赴日本,就读陆军士官学校,与孙传芳同学。回国后参加辛亥革命,民国元年授陆军少将衔,晚年长斋奉佛。著有《横海楼诗集甲稿》,康有为为其题写封面。

民国16~18年(1927~1929),鳌江成立“六里联合委员会”,王惺园任会长。(见王惺园《鳌江六里联合委员会成立宣言》)。注:鳌江镇行政区划,旧分上、中、下三埠,后又按村里编制划为:访贤、新河、康宁、吉庆、永宁、鲸浦六里(村)而治。据1993年编制的《平阳县志·集镇建设》载,鳌江于民国22年(1933)建镇,迟“六里联合会”成立4~6年。“联合会”虽为民间组织,但亦为民选权力机构,是鳌江建镇之发端。故此,编撰镇志,当以此为起始为妥。可惜王惺园《鳌江六里联合委员会成立宣言》一文,未具岁次?但就《宣言》其四:“拟就鳌江公学为设三部:一商业部,二初级部,三女子部,教授管理,用人行政,其权统于一人,经济则另设经济委员会担任。”可大致推算出其成立时间当在“民国16~18年”之间。因为据王惺园《鳌江公学大事纪》载:鳌江小学女学部成立于民国16年,停办于民国18年秋。此为推定时间,待有确实文证,以文证为准。

民国18年(1929)王广源商行又经理“三江”、“福州”轮船,开辟鳌江至汕头、香港、新加波、大连、营口航线,复购置“南歧”小轮船开往南麂。同时,同生生利商行亦经营瑞平轮,航行于鳌江、上海,兼顾瑞安。(见《王理孚年谱》《平阳县志·大事纪》。)注:《平阳县志·大事纪》作民国17年,现宗《王理孚年谱》。

民国20年(1931),鳌江内河至平阳坡南,外港至水头,小汽轮通航。(见《平阳县志·大事纪》)。

民国22年(1933),鳌江镇公所成立,袁秉民选任镇长。(见王惺园《鳌江公学大事纪》)。

民国24年(1935)一月二十四日,陈再华在广州被害。(见《平阳县志·人物》)。注:陈再华(1904—1935),原名锡光,又名黄光,陈仲芸之子,鳌江镇曹门人。同年,王理孚在鳌江新堂(今玉佛寺)前,建新桥、界岸井。注:是年先生六十寿,国民政府主席林森题赠“义门”寿匾,两浙知名人士数百人或赠诗,或致贺函。三月二十五日,先生设宴酬客,并将亲友全部馈赠,在新堂河捐建石桥一座,水井一口。桥,俗名“新桥”,井名“界岸井”,桥、井约于1997年,鳌江镇第三期老城改建时毁弃。现凿有题字的两根桥石,尚暴露于玉佛寺金刚殿的台阶下。

民国25年(1936),鳌江设立电话分局。同年五月,开始架设鳌江至水头,鳌江至灵溪,鳌江至宜山、钱库、金乡的电话线。(见《平阳县志·大事纪》)。

民国27年(1938),鳌江创办电灯厂,并架设全县第一条鳌江至县城的2.2千伏,配变系15伏安线路。(见《平阳县志·大事纪》。)同年12月,项经川等进步青年在鳌江康阜底(今鳌江镇塘(沽)南路康阜巷),创办《平报》。(见2009.12.15温州日报《黄之宏·红色教师项经川》。)

民国28年(1939)六月,为防日军侵入鳌江港,国民政府下令沉船投石狮子口,封锁入海口。八月二十六日,日机入侵鳌江镇,机枪扫射。同月二十九日,日舰窜入鳌江海口封锁线,引爆鱼雷,炸沉渔船20只,死23人,伤5人。是年九月二十五日,日机轰炸鳌江镇,烧毁出口茶叶2700余箱。(见《平阳县志·大事纪》)。

民国29年(1940)3月14日,县政府查封鳌江《平报》社,黄如藻等3人被捕。同年五月十三日,日机侵入鳌江镇投弹2枚,炸毁渔船1只,死2人;八月八日,又日机3架,轰炸鳌江,死3人。伤18人;同月16日午后,日机4架,在鳌江、方额下等处投弹,炸毁民房多处,居民死伤100多人;29、30日,日机复来,投弹29枚,鳌江镇炸毁房屋50多间。几轮轰炸,王广源商号商店及栈房化为瓦砾。(见《平阳县志·大事纪》《王理孚年谱》。)同年四月,陈闻章、王理孚、王惺园等二十七人,发启重兴鳌江横海寺,寺建成后,陈闻章舍缅甸玉佛一尊,易名“玉佛寺”,俗名“新堂”。(见《翁奇玉百年纪念集》(增补)卷)。

民国31年(1942)七月二十七日晨,日舰7艘,篷船3只,入侵鳌江港,登陆鳌江镇,焚毁房屋百余间。鳌江娘娘宫、鳌江小学大部分校舍,化为灰烬。(见《平阳县志·大事纪》)。

民国32年(1943),邓大新商行老板邓志元捐资三万六千元,借用访贤阁五显庙殿(今鳌江第一小学校址),创办“江北乡147国民学校”,其子邓孙生任校长。解放初,毁神像,折戏台,于庙外建操场,扩建为“鳌江中心小学分部”。(见王惺园《鳌江公学大事纪》《访贤阁五显殿暨晚年宫碑)。

1949年5月13日,中国人民解放军浙南游击纵队第一支队,从平阳县城进驻鳌江,鳌江镇解放。(见《平阳县志·大事纪》)。

荆溪栖凤桥

鳌江镇蓝田村原陈刚植德堂,今改为寺

鳌江蓝田村宋乾道元年桥石

鳌江镇康阜底平报旧址

鳌江公馆清道光碑

王广源商行